你有没有遇到过这样的时刻?正看着一本书,突然一行字像平地惊雷一样,把你震得停下来。不是因为困了,也不是手机响了,就是那句话太有杀伤力了,让你心头一颤。甚至忍不住发条消息给朋友:你一定要看看这个!

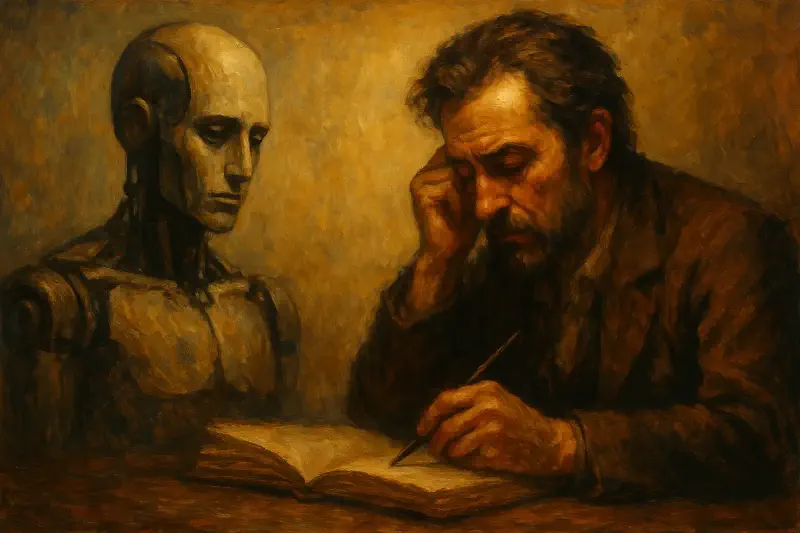

这,就是我们今天要聊的。大家都在聊AI有多厉害,却很少问:到底是什么让人类的故事如此重要?

人类故事的秘诀

苦苦思索后,如果要用一个词来概括人类故事的独特之处,我会选——苦难。

这里的“苦难”可不是单纯的痛苦或者悲惨,而是指那些只有亲身经历过的、厚重的人生感受。就像海明威说的,写作没啥神秘的,你只需要坐在打字机前“流血”就好了。

AI会处理数据,会推理、会总结,但它不会“流血”。它没熬过一夜担心所爱之人;没体会过读完一本太懂你的书后的空虚。没有这些体验,它写出来的故事,再流畅也打动不了你,让你停下来发呆。

智商高≠会讲故事

我们总盯着AI的“智商”升级,但人类的独特,不止在于大脑,更在于情感与思考纠缠在一起,变成了“自我意识”。

想想看,那些真正让你改变的书,是因为作者比你聪明吗?其实是因为他把自己最真实的痛苦与快乐,用你意想不到的方式变成了文字,让你突然觉得“原来我不是一个人”。

AI可以分析上万篇分手故事,写出结构完美的“失恋小说”。可它见过前任留在洗手池那根牙刷带来的空洞感吗?数据能解释生活,却无法替代生活。

知识洪水快来了

未来几十年会发生什么?知识即将变得和自来水一样便宜。

还记得以前上大学要花掉家里半辈子积蓄吗?很快,AI会给你量身定制各种课程,随时随地想学就学。几百年塑造人类社会的“知识壁垒”,一夜之间轰然倒塌。

那时候,人人都能随手查到全世界的信息。可我们会渴望什么?是那些搜索不到的、只有活过、疼过、笑过的人才能写出的故事。正如琼·迪迪安所说:“我们讲故事,是为了活下去。”更准确地说——我们讲故事,是因为我们真的活过。

情感才是未来的稀缺资源

在一个知识泛滥的时代,什么最珍贵?答案是——真情实感。

AI能写出技术上完美的小说,可是什么才让一本书值得你熬夜到凌晨三点?什么又让你看到一半泪流满面?

答案就是那种无法被算法优化的真实体验。写“爱情”谁都会,但只有爱到骨子里、心碎一地的人,才能让你在字里行间看到自己的影子。写“失去”容易,但只有真正经历过离别的人,才能把你带到那种沉默的痛楚里。

这不是怀旧,也不是矫情,而是一种经济学道理:在内容无限的世界里,真正打动人心的,是无法被复制的人性。

能不能让AI“有感情”?

有朋友会问:那我们给AI加点感情模块,行不行?让它有传感器,能感知痛苦、快乐,能记忆往事?

听起来不错,但问题是:情感不是几个神经信号的叠加,情感和肉身、关系、有限的生命紧密相连。真正的人类情感,是知道自己会死、会失去、会犯错、会后悔。

如果你要让AI也有这些,它必须会害怕终结、会依恋、会自责、会珍惜。那到头来,不就又造了个“人”出来吗?

这对我们意味着什么?

我并不是唱衰AI。AI很牛,会彻底改变我们的工作、学习、创作方式。但归根结底,它只是工具。

真正的危险不是AI取代了人类的创意,而是我们忘了人类故事为何珍贵。误以为效率等于意义,完美就是全部。

在未来,AI能回答每一个问题时,最宝贵的也许正是那些只有人类才能问出的问题——那些带着“皮肉之痛”、“有限人生”的疑问,那些扛着选择与后果的疑问。

哪些书会流传下去?

AI时代,经得起时间考验的故事,不一定是情节最精巧、句子最华丽的,而是那些只能由这样的人写出来:

- 明明绝望却依然相信希望的人

- 爱到世界都变了样的人

- 快乐到极致反让人想哭的人

- 明白有些真相只能拐着弯讲出来的人

这些,不是算法能优化的。这是活生生的人,在命运面前挣扎、在自我觉醒中,把一切融进文字,才让我们在孤独时有了共鸣。

最后的思考

我们正走进一个知识无限、但智慧变得更稀有的时代。信息秒到,但理解依然需要一生去体会。

所以,也许问题不是“AI能不能像人一样写作”,而是我们还能不能记得:人类写作的意义,不在于完美,而在于它证明了:有人走过这段辛苦又美丽的路,愿意为我们讲述。

最近有没有哪本书,让你觉得“终于有人懂我”?有没有哪个故事,让你明白,信息再多都比不上有人陪你一起困惑、一起前行?

因为我们读故事,追的不是答案,而是有人陪你一起问——你不是一个人。