你有没有过这样的时刻:多年以前学过的知识,突然之间就开窍了?最近我在研究Python的inspect.currentframe()函数时,就体验了一回“醍醐灌顶”。曾经在操作系统课程里反复念叨的那些抽象概念——什么指令指针、栈帧、寄存器——突然都活生生地出现在了Python的运行时里。

中国有句老话叫“塞翁失马焉知非福”,曾经觉得烧钱又没啥用处的系统编程课,没想到现在成了我理解Python底层原理的敲门砖。

灵光一现的瞬间

场景是这样的:我正调试Python代码,偶然碰到了inspect.currentframe()。刚开始我一脸懵逼:Python怎么知道自己在调用栈的哪个位置?结果脑海里那些快要生锈的记忆突然苏醒了:

程序计数器(PC)、栈帧、指令指针。

等等,这不就是系统编程课上讲过的那一套吗?每次函数调用,都会在栈上分配一块内存,存放本地变量、返回地址还有当前执行的状态?

没错,Python的frame其实就是你课本上的stack frame!明白了这个关联,Python的调试、反射甚至性能优化都会豁然开朗。

那些系统课程到底教了你什么?

让我带你回忆一下,C语言里函数调用时CPU都干了啥(魔法就是从这里开始的):

底层的“真相”

当你的C程序调用一个函数时,CPU其实在做一套“机械体操”:

- 保存现场:程序计数器(PC)保存下一条指令的位置

- 新建栈帧:在调用栈上分配一块空间

- 填充内容:本地变量、函数参数、返回地址、必要时还会保存寄存器

- 跳转执行:PC更新为被调函数的起始位置

这个栈帧就是你的函数专属小黑板,随时记下当下的所有状态。

通俗比喻

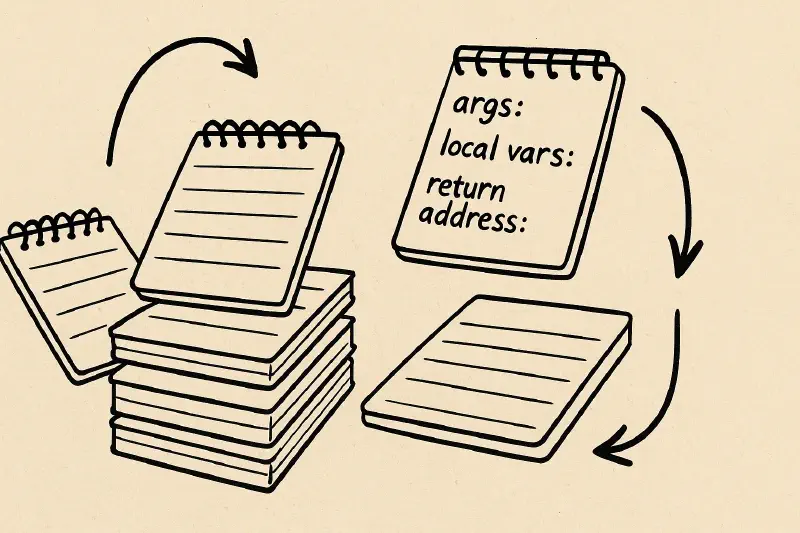

每个栈帧就像你大脑的便签本。你开始一个新任务(函数调用)时,拿出新便签,记下:

- 正在干啥(本地变量)

- 从哪里来(返回地址)

- 用了什么工具(参数)

任务搞定,便签一扔,回到上一个任务继续。

Python的虚拟实现

精彩的地方在于:Python不是直接生成机器码,而是自己造了个“小宇宙”来模拟这些概念。

Python虚拟机的“小把戏”

当你运行Python代码时:

.py→.pyc:源码编译为Python字节码(不是x86、ARM这些硬核指令)- 虚拟执行:CPython解释器(本身是C写的)执行这些字节码

- 模拟栈帧:Python通过

PyFrameObject结构维护自己的调用栈

简单说,Python仿佛在你的电脑里自建了一个小型CPU,还带专属“栈帧”。

真实案例

来看个无聊到极致的例子:

def add(x, y):

z = x + y

return z

result = add(2, 3)

看上去平平无奇,实际上Python内部已经玩了一套魔术。

拆解PyFrameObject的奇妙旅程

让我们一步一步看,Python虚拟机到底做了啥:

步骤一:创建帧对象

每当add(2, 3)被调用,Python就创建了一个新的PyFrameObject。你可以把它理解成Python版的栈帧。它长这样:

// 精简版,出自CPython源码

typedef struct _frame {

struct _frame *f_back; // 上一个帧(链表结构)

PyCodeObject *f_code; // 当前执行的字节码

PyObject *f_locals; // 本地变量字典:{x: 2, y: 3}

PyObject *f_globals; // 全局变量

PyObject **f_valuestack; // 内部计算用的值栈

int f_lasti; // 当前字节码指令下标

} PyFrameObject;

步骤二:执行“舞步”

Python不会直接运行你的代码,而是先把z = x + y翻译成类似这样的字节码:

LOAD_FAST x # 把x(2)放到值栈上

LOAD_FAST y # 把y(3)也放上去

BINARY_ADD # 弹出两个数,相加,结果5

STORE_FAST z # 把5存到z

LOAD_FAST z # 把z(5)放到栈上

RETURN_VALUE # 返回5

每一步其实都是在操作f_valuestack,小黑板里写写算算。

步骤三:轻松窥探帧对象

神奇的地方来了:inspect.currentframe()其实就是直接把这个PyFrameObject对象递给你,让你窥探Python虚拟机的内部状态!

import inspect

def add(x, y):

frame = inspect.currentframe()

print("本地变量:", frame.f_locals) # {'x': 2, 'y': 3}

print("当前行号:", frame.f_lineno) # 当前代码行

return x + y

add(2, 3)

栈的秘密

现在一切都清晰了:

stack() vs currentframe()

这两个函数你肯定见过,其实关系紧密:

inspect.currentframe():返回当前帧对象(栈顶)inspect.stack():返回整个调用栈的帧信息列表- 两者关系:

currentframe()其实就是stack()[-1].frame

import inspect

def foo():

current = inspect.currentframe()

stack = inspect.stack()

print(current is stack[-1].frame) # 100%是同一个!

foo()

可视化你的调用栈

每次函数嵌套,Python就像搭积木一样用链表堆叠帧:

def main():

foo()

def foo():

bar()

def bar():

frames = inspect.stack()

for frame_info in frames:

print(f"函数: {frame_info.function}")

# 输出:

# 函数: bar

# 函数: foo

# 函数: main

# 函数: <module>

每个帧的f_back指针就像导航面包屑,带你回到起点。

异常追踪的来龙去脉

还有个大杀器——inspect.trace(),就是异常时的“案发现场还原”。

出错时的“侦探片”

发生异常时,Python会捕捉当前的调用栈,并形成traceback对象。这就是“我怎么走到这一步”的历史记录:

def level1():

level2()

def level2():

level3()

def level3():

1 / 0 # 这里炸了 💥

try:

level1()

except Exception:

import inspect

for frame_info in inspect.trace():

print(f"函数 {frame_info.function} 在第 {frame_info.lineno} 行")

# 输出:

# 函数 level3 在第 8 行

# 函数 level2 在第 5 行

# 函数 level1 在第 2 行

# 函数 <module> 在第 11 行

traceback其实就是一串还活着的帧对象链,完整记录你踩坑的路径。

调试的“外挂”

理解帧对象后,你还可以玩出花来:

import inspect

def debug_context():

"""打印调用者的本地变量"""

caller_frame = inspect.currentframe().f_back

print("调用者的本地变量:", caller_frame.f_locals)

def problematic_function():

user_id = 12345

data = {"name": "Alice", "age": 30}

debug_context() # 会打印: {'user_id': 12345, 'data': {...}}

problematic_function()

你不但能看自己,还能沿着栈往上“偷窥”是谁把你叫来的。

技术架构的背后

这个设计其实解决了一个根本问题:如何在高级语言里安全地提供底层的自省能力?

Python的“高仿真”方案

Python的做法是:用高级方式模拟底层概念。

- 不直接暴露内存地址,而是给你帧对象

- 没有汇编指令,只有字节码操作

- 没有CPU寄存器,只有虚拟的值栈

- 没有指针运算,只有属性访问,安全无忧

这样的设计让inspect.currentframe():

- 高效:直接拿现成对象

- 安全:不用担心什么内存越界

- 平台无关:不管Windows还是Linux,效果都一样

- 功能强大:可以深入查看但不会“作死”

有啥用?

理解这个架构,你就能:

- 更会调试:终于明白

pdb这些工具在背后干了什么 - 写出更稳健的错误处理:明白异常是怎么“爬”过帧链传递的

- 性能调优有底气:能理性分析函数调用的成本

- 开发元编程工具:放心大胆地修改和查看运行时的行为

递归里的“栈帧秀”

想让你的系统编程老师老泪纵横?看看递归时帧对象的表现:

import inspect

def factorial(n, depth=0):

indent = " " * depth

frame = inspect.currentframe()

print(f"{indent}factorial({n}) - 帧本地变量: {frame.f_locals}")

if n <= 1:

return 1

return n * factorial(n - 1, depth + 1)

factorial(3)

输出:

factorial(3) - 帧本地变量: {'n': 3, 'depth': 0}

factorial(2) - 帧本地变量: {'n': 2, 'depth': 1}

factorial(1) - 帧本地变量: {'n': 1, 'depth': 2}

每次递归就是新建一个帧,“栈”一层层加深,返回时再一层层弹出,和你系统编程课本上画的“栈增长示意图”如出一辙。

从“无用”到“无敌”:知识价值的逆袭

这就是系统底层知识和Python高级特性之间的美妙化学反应:那些看似抽象的知识,往往在你意想不到的地方变得无比实用!

技能“迁移”效应

曾经枯燥的系统编程内容——栈帧、指令指针、调用约定——绝不是“博物馆藏品”。它们直接帮你理解:

- 为什么递归会导致栈溢出

- Python的

inspect模块到底怎么实现魔法 - “maximum recursion depth exceeded”报错背后的真相

- 调试工具

pdb怎么逐行穿梭你的代码 - 为什么尾递归优化(tail call optimization)很重要

复利效应

每次你用Python的自省能力,比如pdb调试、写测试框架,或者做那些装饰器魔术(preserve函数元信息),其实都在享受这套底层原理的红利。

那门曾经觉得“烧钱又鸡肋”的系统编程课?现在让你在Python世界里如鱼得水。

总结

Python的帧对象并不神秘——它就是你系统编程课本上的栈帧的直观实现。弄懂了这个底层联系,inspect.currentframe()就从“黑魔法”变成了手中可控的工具。

下次看到堆栈追踪(stack trace),记得:那其实是一串PyFrameObject,每一个都是函数当下状态的快照。下次用调试器,也知道它其实就是在“溜达”这条帧链,直观地把虚拟机的状态展现给你。

所以,如果有人说:现在都是高级语言,底层知识没啥用了,你大可以微微一笑——用Python的实际例子告诉他:这些知识,随时能让你站在巨人的肩膀上!

毕竟,有些“抽象”的系统编程知识,正好是帮助你理解Python背后魔法的钥匙。